お金がなくて生活に困ったときの最終手段が「生活保護」です。

生活保護は国民の税金で出しているため、誰もが利用できるわけではなく厳格な条件があります。

生活保護の不正受給は当然罰せられるべきですが、必要な人達にはきちんと支給しなければならない制度です。

本当に必要な人が、最後の砦の生活保護を受けられなければ、生きていくことができなくなってしまいます。

そこでこの記事では、生活保護が受給できるのはどんな人なのかを丁重に解説してみました。

今厳しい状態で、生活保護を検討している人は、申込前に受給条件を満たしているかを確認してみてください。

役所などは生活保護の支給条件を満たしている場合でも、申請が通らない場合があると聞きます。そのような場合は弁護士に相談してみることをおすすめします。

生活保護の申請権は権利であり、福祉事務所には申請を拒否する権利は無く、相談のみで追い返すのは違法なのです。

そのため弁護士同伴で申請に行くことによって、状況が変わる可能性が大いにあります。費用に関しても弁護士に相談すればきっと考えてくれるはずです。

生活していくうえで、お金の問題は一番のストレスになり、最悪の事態になる可能性すらあります。

日本は衣食住は生活保護によって守られていますので、どんなに落ち込んでも希望を捨ててはいけません。

生活保護制度によって人生が救われる人は多くいるのです。諦めずに前に進みましょう。

目次

生活保護を受けられるのはこの4つの条件を満たす人

生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提でありまた、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。

そのため、生活保護を受けられるのは、「資産や能力等すべてを活用しても生活が厳しい人」となっており、具体的な条件は以下の4つです。

- 売却できる資産を持っていない

- 病気や怪我、障害などが理由で働けない

- 他の公的制度が利用できない

- 親族等から援助を受けられない

生活保護制度の趣旨

そもそも生活保護制度はどのような目的で作られたのか知っておく必要があります。

(引用元:生活保護制度│厚生労働省)

日本国憲法第二十五条には生存権保障として下記のように書かれています。

・国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

(引用元:日本国憲法)

生活保護制度は、この憲法第二十五条を実現するための制度のひとつとして制定されました。

しかし、誰でも生活保護を受けれるようになれば、国の財政を圧迫し、国民の勤労の意思も低下してしまいます。

何もしなくても国からお金が貰えるなら、多くの人はそちらを選びますよね?そのため、生活保護制度には厳しい条件を課し、受給条件を満たした人しか支給されないのです。

生活保護条件1.売却できる資産を持っていない

預貯金や土地、高級品などの売却できる資産がある場合、それを売却すれば生活費に充てることが可能です。

よって、生活保護を受けるには売却できる資産を持っていないという条件があります。

売却できる資産を持っている場合は、その資産を売却して生活費に充て、それでも生活が困窮する人のみが生活保護を受給できます。

自宅がある場合はどうするの?

自宅(戸建てや分譲マンション)を持っている場合、基本的には売却して生活費に充てることになります。すぐに売却ができない場合、一時的に生活保護を支給し、その後売却した段階で、売却益から支給された生活保護を返済する流れになります。

しかし、厚生労働省の生活保護実施要領には、「当該世帯の居住の用に供される家屋」については保有が認められています。

ただし、処分価値が利用価値に比べて著しく大きいと認められるものは、この限りではないと書かれているため、価値が出る自宅に関しては売却しなければなりません。

逆に価値が無い自宅であれば、売却せずに生活保護を受けられる場合もあります。

自宅を売却せずに生活保護を受ける条件は、処分しても価値が出ない場合と、住宅ローンが無いことが条件になります。

住宅ローン返済中だと、生活保護費を利用して住宅ローンを返済し、自分の資産にすることができてしまうからです。

自動車を持っていると生活保護は受けられない?

自動車を所有していると生活保護を受けることはできません。なぜなら、自動車も資産として見られるからです。

自宅は住宅ローンが無く、処分しても価値がなければ保有を認められていますが、自動車の場合は価値が無い場合でも基本的には所有が認められません。

その理由は、自動車は高額な維持費(自動車税やガソリン代、車検費用等)がかかるためです。それらの費用を生活保護で賄うのは「最低限度の生活」から外れます。

また、自動車事故を起こした場合に責任が取れないことも理由になっています。

自動車の保有が認められる例外として、仕事に使用する業務用の自動車やバスなども通らず、自動車が無ければ通勤できない場所は、自動車の所有が認められる可能性があります。

生活保護条件2.病気や怪我、障害などが理由で働けない

働く能力がある場合、その収入で生活ができるケースがあります。

そのため、生活保護が利用できるのは基本的に病気や怪我、障害などが理由で働けない人です。

ただ単に、働きたくないから生活保護を申請しても認められません。

ただし、働いていても生活に困窮するのであれば、受給できる可能性があります。

高齢で病気しがちで働けないのは認められる?

生活保護を受ける条件として、

- 援助してくれる身内がいないこと

- 資産を持っていない

- 病気やケガで働くことができない

上記の条件を満たしていれば、生活保護は受けられます。高齢で病気しがちで働けない人も支給は可能となっています。

生活保護条件3.他の公的制度が利用できない

「他の公的制度で利用できるものが何もない・・・」このようになって、はじめて生活保護を利用できる可能性が出てきます。

他の公的制度が利用できるのであれば、まずはそちらを優先しなくてはいけません。

公的制度でよく挙げられるのが、生活福祉資金貸付制度になります。

これは、低所得世帯や障害者世帯、高齢者世帯に国が低金利で貸付する制度です。

資金の目的別に貸付の種類がありますが、その中でも生活支援費は、生活再建までの間に必要な生活費用として、複数世帯なら月20万円以内、単身世帯なら月15万円以内を、無利子(連帯保証人有の場合。無しは年1.5%の金利)で借りることができます。

しかしながら、この制度はあくまで貸付になりますので、返済していく必要があります。

これらの融資制度を受けても生活に困窮するのであれば、生活保護を申請するべきです。

中には融資を受ける前に生活保護を申請した方が良い人もいます。明らかに返済ができないのであれば、生活福祉資金貸付制度で借りる前に生活保護を申請しましょう。

-

-

国や自治体からお金を借りる方法を解説!個人が借入できる公的融資は何がある?

「お金を必要!」というときに検討するのが借入ですが、その借入先は国や自治体という選択肢もあります。 国や自治体には個人向けの「公的融資」があるからです。 そして、この公的融資は消費者金融や銀行などより ...

続きを見る

借金がある場合生活保護は受けられないのか?

借金があっても生活保護の申請は可能です。よく借金があると生活保護を受けられないと言われますが、生活保護を受ける条件に借金の有無は含まれていません。

ただし、生活保護費を消費者金融やカードローンなどの借金返済に充てるのは常識としておかしなことです。借金がある人はケースワーカーに相談してみましょう。

年金を受給していたら生活保護は受けられない?

年金をもらっていても、年金の月額が生活保護の1ヶ月分を下回っている場合、年金との差額を生活保護としてもらうことができます。

年金をもらっているのに、それを隠して年金と生活保護の2つを受給しようと考える人がいますが、それは不正受給になりますので罰則が科せられます。

悪質な場合は、詐欺罪や所得税法違反などの罪に問われることになります。

生活保護条件4.親族等から援助を受けられない

生活保護の審査には「扶養照会」があり、扶養者に対して、申込者へ援助できないかの確認があります。

それによって、親族等から援助を受けられないと判段された人のみが受給可能です。

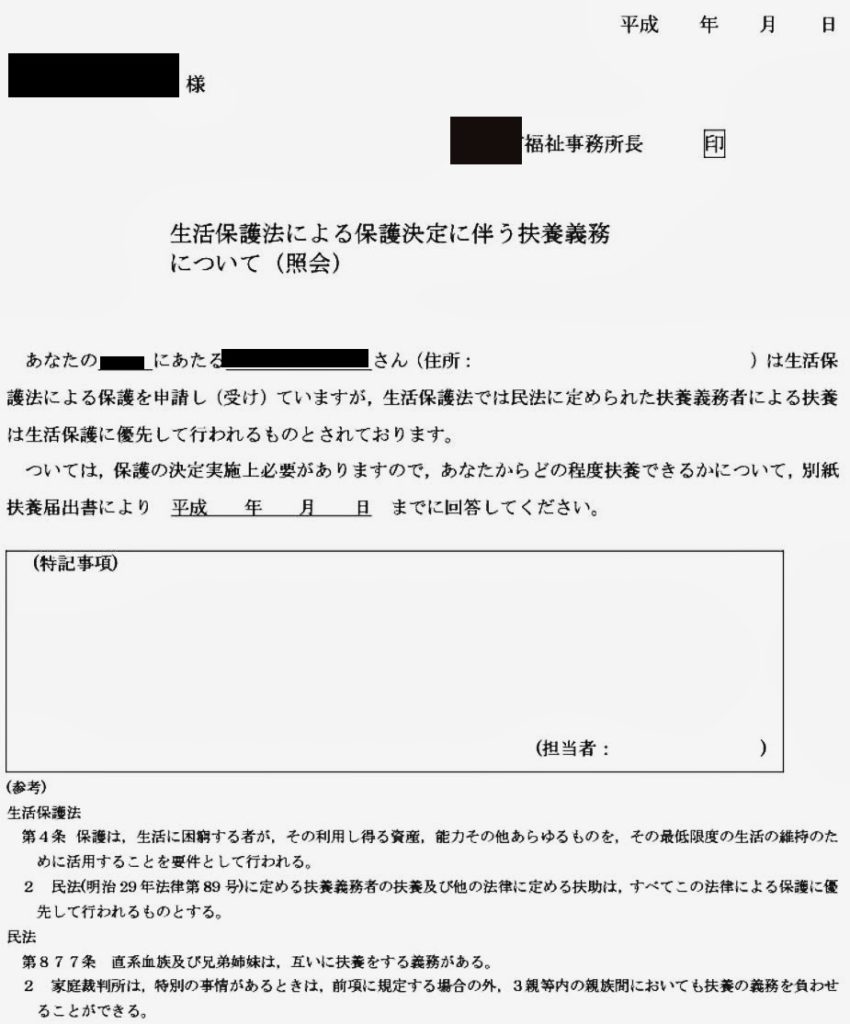

扶養照会とは?扶養照会で親族に生活保護がバレます

扶養照会とは、生活保護申請をした3親等の親族に、役所から扶養することが可能かどうかの手紙が郵送されますが、その照会文書を扶養照会と言っています。

そのため生活保護を申請すると、3親等の親族に生活保護を受給することがバレてしまいます。

これは生活保護申請者が親族の住所を教えるのではなく、役所が住民票や戸籍を調査して、現住所に郵送するため、申請者と長い間連絡を取っていない親族でも、ほぼ確実に手紙が届きます。

実際に送られてくる扶養照会はの画像は下記になります。

生活保護を受ける人の多くは、既に身内からお金を借りている場合が多く、扶養照会の郵送は嫌悪感を抱く人が多いと言われています。

親族にお金持ちがいても生活保護は受けられるのか?

親族にお金持ちがいる場合でも、別世帯で親族が扶養を断れば生活保護を受給できる可能性があります。

生活保護の要件に扶養は含まれていませんので、扶養義務者から扶養を受けられないのであれば、生活保護は受けられます。

生活保護は世帯収入が厚生労働大臣の定める最低生活費以下が条件

生活保護の条件には「世帯収入」の金額も決まっています。

世帯収入が「厚生労働大臣の定める最低生活費以下」でなくてはいけません。

厚生労働大臣の定める最低生活費とは、憲法で定める「最低限の生活」をするための生活費のことを指します。

最低生活費の金額と計算方法

最低生活費がいくらになるは、世帯状況や地域によって異なるので一概には言えません。

最低生活費の計算方法を解説しようとすると非常に長くなってしまうため、ここでは簡略化して解説していきますね。

下記サイトでは生活保護金額の自動計算ができますので、生活扶助基準額や、障害者加算、母子加算、児童養育費加算等もある程度分かりますので参考にしてみてください。

最低生活費の計算方法

最低生活費の計算方法はシンプルにすると以下のとおりです。

最低生活費=生活扶助基準+扶助

生活扶助基準=最低生活費の基本額

生活扶助基準とは、最低生活費の基本額のことであり、以下の3つで算出されます。

- 地域の等級

- 世帯の人数

- 上記の構成員の年齢

地域ごとに「等級」というのがあり、「1級地-1から3級地-2」の6区分に分類されています。

世帯の人数やその構成員の年齢によって必要な生活費は変わるため、これらも計算に使われます。

扶助=加算額

生活にどのようなお金が必要かは人によって異なるため、そうしたお金を加算額とするのが「扶助」です。

扶助にはおもに以下の7種類があります。

- 障害者扶助

- 母子世帯扶助

- 児童扶助

- 住宅扶助

- 教育扶助・高等学校等修学費

- 介護扶助

- 医療扶助

先に解説した生活扶助基準に、世帯状況ごとに合った扶助が加算額としてプラスされ、それが最低生活費になります。

以上が最低生活費の計算方法の概要です。

具体的な算出方法が知りたい場合は、「厚生労働省のホームページ」に記載されていますのでそちらをお読みください。

生活保護を受けるとデメリットもあるので確認しておく!

生活保護を受けると次のようなデメリットが発生します。

- 車や趣向品などの所有に制限がある

- 引越しが必要になるケースがある

- クレジットカードやローンを利用できなくなる

- 親族にバレる

- 受給後は定期的にケースワーカーが家庭訪問する

上記のようなデメリットをしっかりと理解しておき、それでも生活保護を受けるべきだと判段できてから、申し込みをするようにしてください。

車や趣向品などの所有に制限がある

生活保護を受けると、生活に必要な最低限のもの以外は原則持てなくなります。

車や趣向品などは必要であると認められるケース以外は持てなくなり、現在持っているものに関しては売却する必要が出てきてしまいます。

引越しが必要になるケースがある

生活保護を受けると「住宅扶助」の支給がありますが、家賃が住宅扶助の支給額を超える場所には住めません。

お住まいの賃貸の家賃によっては、引越しをしなくてはいけないことがあります。

クレジットカードやローンを利用できなくなる

生活保護のお金を借金の返済に使うことはできないため、クレジットカードやローンの利用はできません。

ただし、生活に必要なものを購入するためであれば、クレジットカードやローンの利用が認められることもあります。

親族にバレる

先にお伝えしたように、生活保護の審査には「扶養照会」があり、親族に対して「申込者へ援助ができないか?」という点を確認されます。

よって、生活保護を受給しようとしていることが親族にバレてしまいます。

受給後は定期的にケースワーカーが家庭訪問する

生活保護の受給者はケースワーカーへ、収入やお金の使いみちなどの近況を報告する義務があります。

そのため、受給後は定期的にケースワーカーが家庭訪問をします。

このとき生活の仕方に問題があると判段されると、厳しく指導をされることや、最悪の場合は生活保護の受給停止もあり得ます。

生活保護の申請に必要なものと受給までの流れ

ここまで解説した内容を踏まえて、申込条件を満たしており、デメリットについてもしっかり理解できたのであれば、生活保護への申し込みを検討しても良いでしょう。

この章では、生活保護の申請に必要なものと受給までの流れについて解説していきますので、申し込みする前の参考にしてください。

生活保護の申請に必要なもの

生活保護の申請段階で必要なものは特にありません。

ただし、申請時には現在の世帯状況を説明することになるため、通帳や給与明細等のような収入や資産がわかる書類を順備しておくのがおすすめです。

生活保護の申請から受給までの流れ

生活保護の申請の流れは、シンプルにすると以下のような感じになります。

step

1福祉事務所の生活保護担当に事前相談

step

2生活保護の申請

step

3世帯状況の調査

step

4受給の可否の決定

原則申請から14日以内(最長だと30日)

step

5保護費の支給

上記はシンプルに説明しましたが、実際はこのような単純なものではありません。

「生活保護を受けたい」と相談しても、もっと頑張れないかと言われたり、他の方法でどうにかできないか提案されたりするため、すぐに申請ができるケースは少ないからです。

また、申請が許可された場合でも、以下のような細かい世帯状況の調査があります。

- 生活状況等を把握するための実地調査(家庭訪問等)

- 預貯金、保険、不動産等の資産調査

- 扶養義務者による扶養(仕送り等の援助)の可否の調査

- 年金等の社会保障給付、就労収入等の調査

- 就労の可能性の調査

このため、申請から受給までは、それなりの手間と時間がかかると覚悟しておいてください。

生活保護制度まとめ

生活保護を受けられるのは、以下の条件をすべて満たす人です。

- 売却できる資産がない

- 働く能力がない

- 他に利用できる公的制度がない

- 親族等から援助が受けられない

その上で世帯の収入が、「厚生労働大臣の定める最低生活費以下」でなくてはいけません。

こうした条件をすべてクリアしてはじめて受給資格を得られます。

受給のためのハードルはかなり高めですので、「お金がなくて本当にどうしようもなく、命の危険すらある」というような人が利用できる制度だと理解しておきましょう。